아리 아리랑 쓰리 쓰리랑 아라리가 났네

아리랑 응~~ 응~~~ 아라리가 났네

이렇듯이 뜻 없이 울림인 여음이 흥을 돋우거나 서러움을 부추기는 것으로 <정선아라리>는 여간 뛰어난 게 아니다. 그런 멋진 여음을 받아서는 "아우라지 뱃사공아 배 좀 건너주게. 싸릿골 올동백이 다 떨어진다" 라는 가사가 장단을 맞추고 든다. 소리의 멋과 뜻의 간절함이 어우러져 맞장구를 치고 또 친다.

그런 정선 읍내에서 멀지 않은 한갓진 마을에서 나는 뜻밖의 아라리를 들을 수 있었다.

산골의 외진 길을 지나가는데, 마침 한 할머니가 밭에서 풀을 메고 있었다. 밭일에 대해 이것저것 물은 끝에, "할머니 아라리듣고 싶은데 관찮으세요? "라고 공손하게 여쭈어보았다. 할머니는 "그래, 아라리 부르지"라고 혼잣말하듯 웅얼대고 나직하게 불렀다.

정선 읍내 물레방아는 물살을 안고 도는데

어쩌다 내 한평생 밭고랑만 안고 돌아

이것은 할머니가 그 자리에서 즉흥으로 지어서 부른 것이다.

정선 읍내 물레방아는 물살을 안고 도는데

우리 집 낭군님은 날 안고 돌 줄 몰라

물살을 안고 도는 물레방아에 견주어서 밭고랑만 안고 도는 것이라고 노래한 할머니는 인생은 오직 인내, 곧 어려움을 참고 견디는 것에 지나지 않았다.

물살을 안고 도는 물레방아는 시원하고 상쾌할 수 있다. 거기에 비해 가난한 농부나 서민의 한평생은 시름에 겨울 뿐이다. 밭고랑을 안고 도는 할머니의 삶 또한 시름을 안고 돈다. 고생 그 자체다.

이런저런 생각 끝에 지나가던 서울 나그네는 할머니 노래를 듣고 물음을 던졌다.

"할머니 밭고랑을 얼마나 안고 돌았습니까,"

그러잖아도 심란한 할머니의 대답은 나직했다.

"얼마는 얼마? 온 펑생이지."

- p142~145

애써 키운 자식들은 모두 도희지로 떠난 데다 지아비마저 일찍 여윈 탓에 할머니들은 홀로 삶을 가꾸고 있다. 무엇보다 혼자 밭갈이를 할 수밖에 없다. 그러니 산다는 것이 외로운 데다 힘겹다. 삶이 너무나 벅찬 짐이다. 그것을 혼자 등짐 지듯 맡아내자니 등이 휘고 허리가 굽어지지 않을 수 없다. 그런데도 용케 견뎌내고 있다. 아니 이겨내고 있다.

이른 가을 이른 저녁 무렵의 햇살이 온몸을 내리쬐고 있었는데, 할머니가 쓴 흰 수건에도 햇살이 따갑게 내리쬐고 있었다. 고되 보이기에 가까이 가서 말을 건넸다.

"더운데 휀 밭일은요?"

할머니는 슬쩍 처다보면서 한숨짓듯 한마디 했다.

"이거 낙 아인기요"

할머니는 그 말을 하고는 아무 일도 없었다는 듯이 호미질을 계속했다. 나는 마치 다짐 두듯이, "이거 낙 아인기요."를 연신 입으로 중얼대면서 집으로 오는 걸음을 재촉했다.

- p 182~183

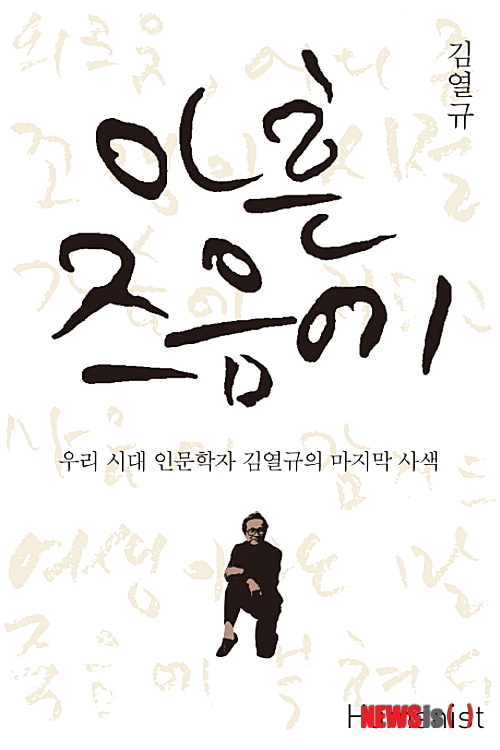

- 아흔 즈음에

- 지은이 김열규

- 발행처 (주)휴머니스트 출판그룹

- 1판 2쇄 발행일 2014년 2월 3일

'펌 글 들' 카테고리의 다른 글

| 비타민 C를 추출한는 파프리카에서 노벨상이 배출되었다. (0) | 2017.08.15 |

|---|---|

| 제사 지내는 몇가지 원칙들 (0) | 2017.07.29 |

| [스크랩] [숨은 역사 2cm] 기우제 주인공은 여성이었다 (0) | 2017.06.28 |

| 평양냉면, 함흥냉면, 진주냉면, 부산밀면 (0) | 2017.06.11 |

| 스티브 잡스의 명상과 직관 그리고 애플 로고 (0) | 2016.06.05 |